ブルームRyokoです✨

大寒なので味噌づくり記事が続きます!

よくわからない画像になりましたが 笑

今日は

最高級素材のセレブ味噌✨

のレシピ大公開です✨

え?いったい何がセレブなの?

まろやかさ🌸

です!

それもそのはず、

紅こうじ塩×紅こうじ米

を使っているからです。

そう、大豆の他にお米を入れるんです!

発酵食品のオンパレードは、

よりまろやかさとコクを生み出しますよ✨

☆

愛に満ちあふれた人生で、

好きな表現をしながら生きていく

実はそれって

”ずるい女”ほどあっさり叶っていき、

真面目さんほど遠回りしてしまいます

「ちょい悪ずるい魔女」

この言葉にワクッ✨としたそこのあなた

ようこそ、ちょっと怪しげな魔法の世界へ

ポチッと▼

魔女Ryokoの正体がわかるよ🧙♀️

☆

5種類の甘み、塩味、まろやかさなどは

以下でお伝えしています。

今日はその中でダントツの1位、

甘み、塩味、まろやかさ、香り、

すべてにおいて群を抜いたお味噌です!

下の段の左から2番目、

一番左がよくある味噌の色だとすると、

少し濃いめの色のになります。

紅こうじ米の赤い色が出ているんでしょうね。

紅こうじとは

米こうじに紅こうじ菌を合わせて

発酵させたものです。

紅こうじ菌が発酵が難しいため、

手間がかかるとのことから高価です。

”紅こうじ”という名前のとおり、

赤いキレイな色が特徴です。

最近はサプリや味噌としても人気が高く、

主に血流改善やアンチエイジングで

注目されており、中国では漢方薬として

処方されているほどです。

薬膳的な効能は、以下です。

☆補気(元気やパワーを補う)

☆消食(消化促進)

☆活血(滞りやすい血流を改善、促進)

☆化於(ドロドロになった血液や塊を溶かす)

特に動脈硬化、コレステロール抑制、

食べ過ぎによる消化不良によいと

されています。

ここで薬膳 体質診断講座を受けられた方は

ピン!と来られたと思います。

そうです、気・血・水の体質別だと

血のタイプに特におすすめですね(*^-^*)

他にも黒豆を使って

さらなるアンチエイジング効果を狙った

「黒豆 × 紅こうじ × 紅こうじ塩バージョン」

をこのブログで紹介しています(^o^)▼

材料

大豆1:生米こうじ2:紅こうじ塩0.5:紅こうじ米0.1の割合です

今回は完成3kgで作りました。

大豆650g:生米こうじ1300g:紅こうじ塩325g:紅こうじ米65gです。

購入先

大豆

北海道産のとよまさりを使いました。

おだやかな甘みが特徴です。

紅こうじ米

白米に紅こうじ菌をまぶしたものです。

余ったら白米に1割ほど混ぜて炊いても。

ほんのりピンクのご飯になりますよ。

紅こうじ塩

紅こうじ菌と天然塩を合わせたものです。

そのまま使ってもまろやかで美味しい!

生米こうじ

乾燥ではなく、生のほうが味わい深いです。

保存は冷蔵庫で早めに使いましょう。

用意するもの

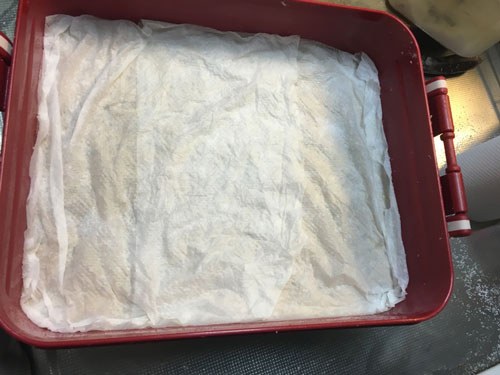

今回はタッパーウェアのハンドルコンテナー

を用意。密着性が高いので、保存食作りに便利。

ホワイトリカーを染み込ませたキッチンペーパー

で容器の中を拭き、消毒します。もちろん麹や

大豆を手で触る時もその度消毒しましょう。

セレブ味噌の作りかた

①たっぷりの水で透明になるまで3~4回洗う

その後、大豆の3倍の水に18時間以上

つけておく。約3倍の大きさにふくらみますよ。

②大豆を煮る

圧力鍋or鍋で3時間ほど。親指と小指で

つまんだら、軽くつぶれるぐらいまで

やわらかく煮る。

圧力鍋だと早くできますが、去年は

フタを開ける時に圧で大豆が飛び出てきて、

あわや大惨事!

ちょっと恐くなったので、

今年はたっぷり長時間できる鍋にしました。

アクが出てくるので、すくいましょう。

③紅こうじ米を炊く

紅こうじ米だけ炊飯器で炊きます。

大豆と一緒に煮る方法もあるのですが、

大豆を煮る時間が長いので紅こうじ米が

ベチャベチャになる可能性があるので、

私は別に炊いています。

今回は黒豆 × 紅こうじ米 × 紅こうじ塩味噌も

一緒に作りました。まとめてつくると効率よくて

いいですよ☆

③紅こうじ塩をまぶす

ほんのりピンクのかわいい塩です♡

米こうじを丁寧にほぐし、紅こうじ塩を

しっかり均一にまぶしていきます。

大きめのケースがあればいいですが、

なければポリ袋でやったほうがうまく

混ざり、ラクなのでおすすめです。

⑤大豆がゆであがったら煮汁をザルでこし、ケースに入れる

この時、煮汁は捨てずに取っておいてください。

大豆が固く感じた時に使います。

⑥茹で上がった大豆と③の紅こうじ米と混ぜ、マッシャー or 足でつぶす

個人的にはマッシャーより足のほうが

ラクでした。細かくつぶせるし、

後から麹と塩を混ぜるのもラクでしたよ。

ポリ袋は二重にしたほうが◎

これで、もし破けても安心☆

⑦あらかじめ混ぜておいた紅こうじ塩と米こうじと⑥をしっかり混ぜ、ボール状に固める

ポリ袋の中でしっかりまんべんなく

混ぜ合わせたらボールのように丸く、

空気をギュッギュッと抜きながら丸めてます。

ポロポロしてボールになりにくい時は、

大豆の煮汁で調節しましょう。

次は力いっぱい投げる!中の空気を抜くためです。

日頃のうっぷんを思いっきりぶつけてみましょう!!

⑧しっかり空気を抜いて密着させる。表面を平にしたら、塩を振る

できるだけ平らに。隙間や凹凸から

カビやすくなります。

塩は端までまんべんなく。やはり塩が

足りなくてもそこからカビてきます。

⑨カビとり防止の仕上げ

1.側面もキッチンペーパーにホワイトリカーを

含ませたもので拭いていきます

2.キッチンペーパーにホワイトリカーを

湿らすぐらいに含ませたものを表面に

しっかりとかぶせます。

3.ラップの上にチューブわさびをのせます。

殺菌作用があり、カビ防止に効果的☆

しっかりフタをして終了です!

☆☆☆

工程はむずかしくないです、

一般的な大豆の味噌に炊いた

紅こうじ米をプラスするぐらい。

ポイントとしては

とにかく空気を抜いてしっかり詰めること、

⑨の仕上げをしっかりすれば大丈夫。

ベストな保管場所は床下ですが、

風通しがほどほどよい場所で

あればいいでしょう。

また出来上がりに多少カビが生えてても

そこだけ取り除けば大丈夫ですよ。

最高級素材をつかったセレブ味噌、

ぜひ作ってみてくださいね♪

★ブルームRyoko★

魔女ブルームRyokoのメルマガ★

医学魔女からマニアックな現実創造のお話まで✨

★LINE登録はこちらから★

魔女暦サバト、新月満月エスバット、お得情報をお知らせ✨

★YouTubeチャンネルはこちらから★

医学魔女からマニアックな現実創造のお話まで✨

★インスタグラム★

医学魔女からマニアックな現実創造のお話まで✨

【魔女ブルームSHOP】

【医学魔女の気血水アーユルヴェーダ】

カラダは小宇宙、しくみを知れば現実創造できる

【魔女の鑑定書】

あなたの中に眠る魔女性シークレットの魔法

【陰陽五行の自己実現術🔯】

魂の記憶、それは陰陽五行でこの世界の仕組みを知ることから✨

【ハーブ魔女の気血水アロマレッスン🌿】

アロマ有資格者さんのお悩みを医学魔女が解決!✨

【月経血の魔法術★マジカルボックス】

フェムケアから辿り着いた女性にしかできない圧倒的な魔術✨

【魔女ブルームの魔法ショップ】

ようこそ、魔法の世界へ。医学魔女の魔法をどうぞ✨